宮崎県宮崎市糸原にある倉岡城に行ってきました。

倉岡城は応永年間に島津久豊(島津氏8代)が穆佐城の支城として築いたのが始まりです。戦国時代に伊東四十八城の1つとなり伊東氏の家臣 野村隠岐守が城主でした。1577年の伊東氏没落後は再び島津氏の城となります。

上写真は大淀川越しに見た倉岡城。

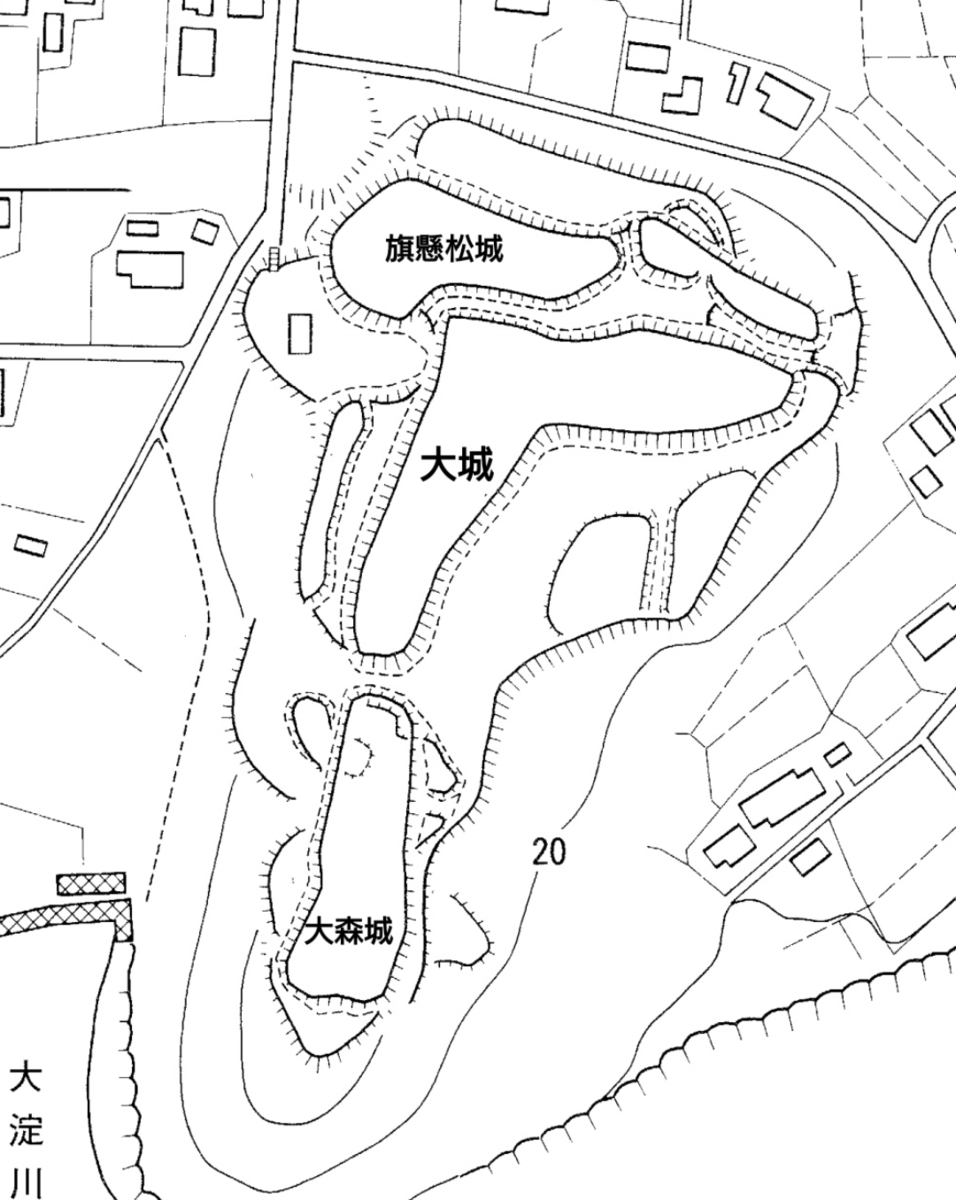

倉岡城の縄張り図。(宮崎県中近世城館跡緊急分布調査報告書より転載)

倉岡城は旗懸松城、大城(本丸)、大森城の3つの曲輪からなるお城です。整備されているのは大森城のみ。本丸にあたる大城は藪ですが周囲には立派な空堀が張り巡らされています。

倉岡城の入口。正面に見えるのは大森城。

入口にある倉岡城跡の標柱。

大森城と大城の間の堀切。

大森城の切岸。

大森城の登り道。

大森城の曲輪。奥には矢文の戦の説明板が見えます。

関ヶ原の戦い後に、川崎氏を大将とした伊東軍が倉岡城を攻めます。倉岡城は島津氏の家臣 丹生備前守が城主でした。

伊東方は「朝夕に芋を拾うて倉岡(喰らおうか)の下の川原にやがて丹生(煮える)殿」と倉岡城に矢文を出します。これに対し倉岡城の島津方は「帯(飫肥)きれて伊東が家はくずれ桶汲めど溜まらぬ川崎の水」と返します。

この場所でこんなうまい詩の応酬があったんですね!

大森城から見た景色。大淀川を挟んだ対岸に倉岡城の出城である白糸城が見えます。

大森城の東側には虎口のような形状があります。

大森城南側の腰曲輪。

大城の東側の空堀。

大城の曲輪から見た大城の東側の空堀。

大城の曲輪。曲輪内部は広いですが竹藪となっています。

大城の西側の空堀。

旗懸松城と大城の間の空堀。こちらはきれいに整備されています。

旗懸松城と大城の間の空堀。奥まで続きます。

さらに旗懸松城と大城の間の空堀。

まだまだ旗懸松城と大城の間の空堀。

素晴らしい空堀でした😍

さらに先に進むと大城の入口がありました。

倉岡神社。

倉岡城近くには薩摩藩の倉岡麓の武家屋敷通りが残されていました。

倉岡城と白糸城の位置。